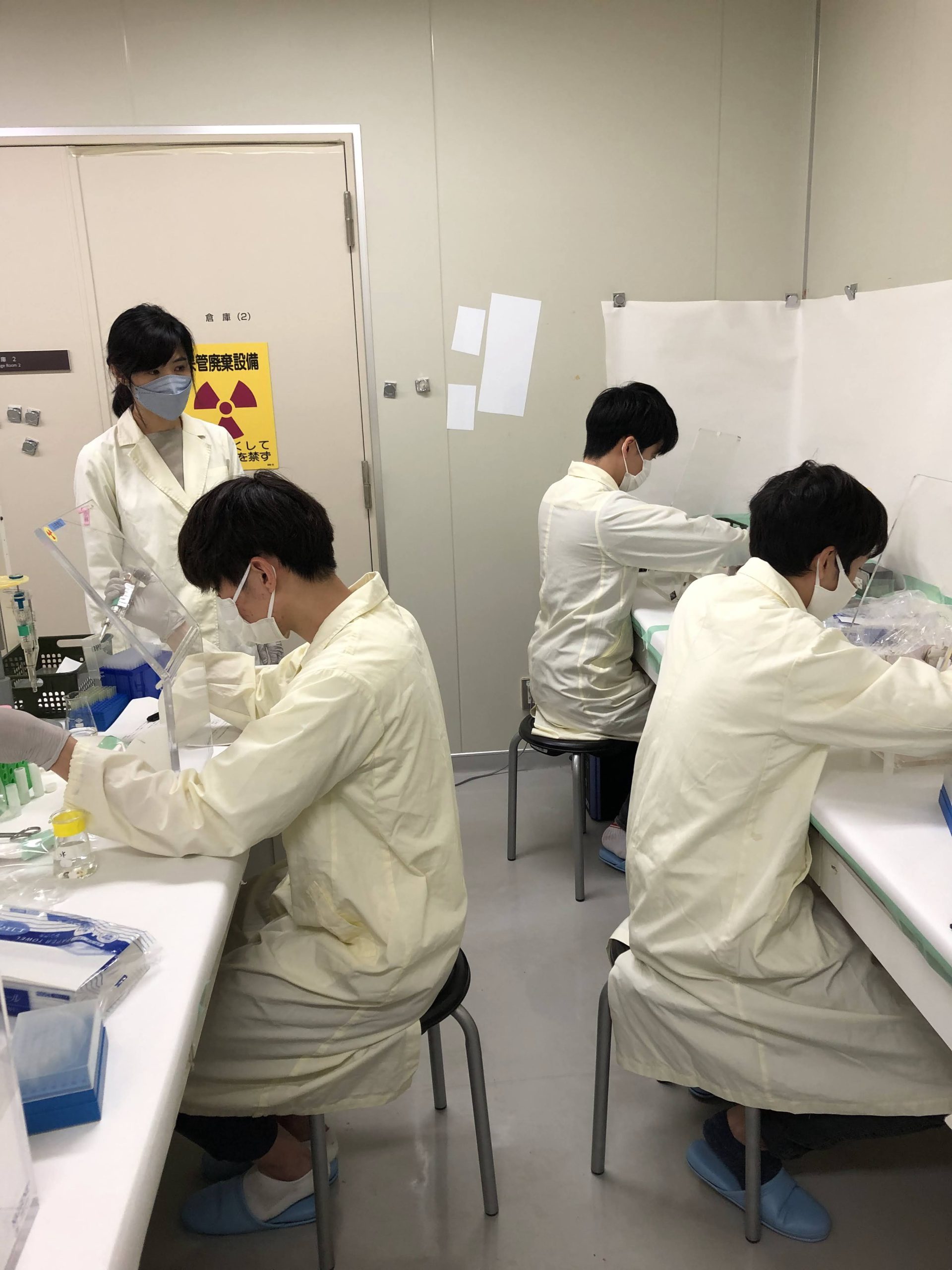

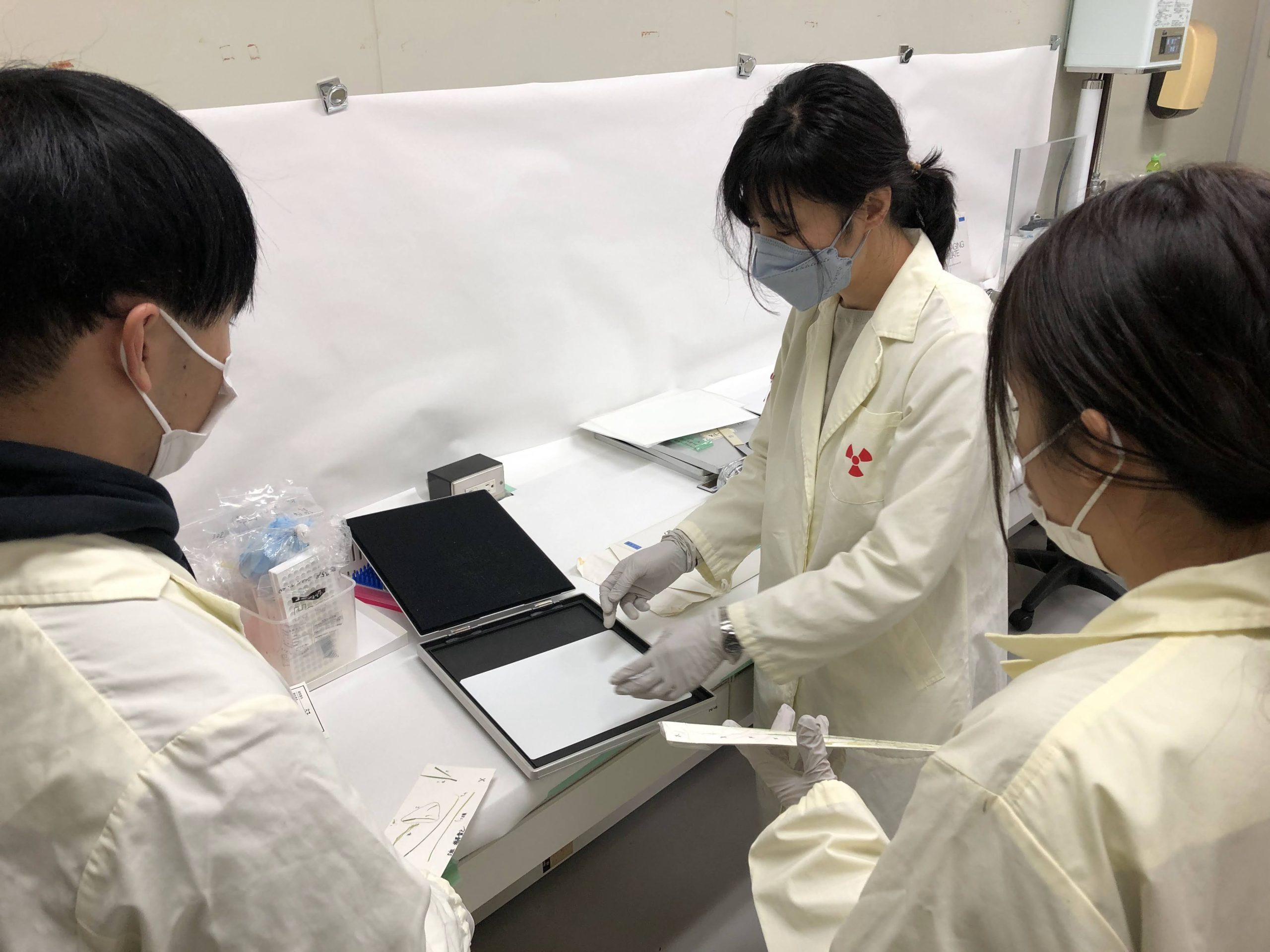

学生の実習!放射性同位体の取扱い

当研究室は、農学部 生命化学・工学専修に所属しています。

生命化学・工学専修の3年生に対して、放射性同位体の取扱いの学生実習を毎年行っています。

溶液に入った放射性物質である32Pを、植物の根もしくは葉から投与し、その後の分布を可視化したり放射性物質の濃度を測定したり、という実習です。32Pは、リン酸(H3PO4)として投入しますので、植物がリン酸を無機栄養として輸送する様子を観察することになります。東京大学の中でも、このように溶液に溶けた状態の放射性同位体を取り扱う実習がある専修は減ってきています。学生さんには貴重な経験となると思います。・・・が、やっているときはあまりそのような気づきはないでしょうね(私もそうでした)。卒論研究や大学院での研究、さらには卒業して、就職して、、、どこかで役立つことがあるのではと思います!

過去に出版した本関連の情報を追加しました。

少しずつHPの更新作業。福島第一原発事故に関する本を3つ、私が所属するアイソトープ農学教育研究施設の年報を3つ、紹介しました⇒ https://webpark1571.sakura.ne.jp/radioplantphys/#publication

HP更新

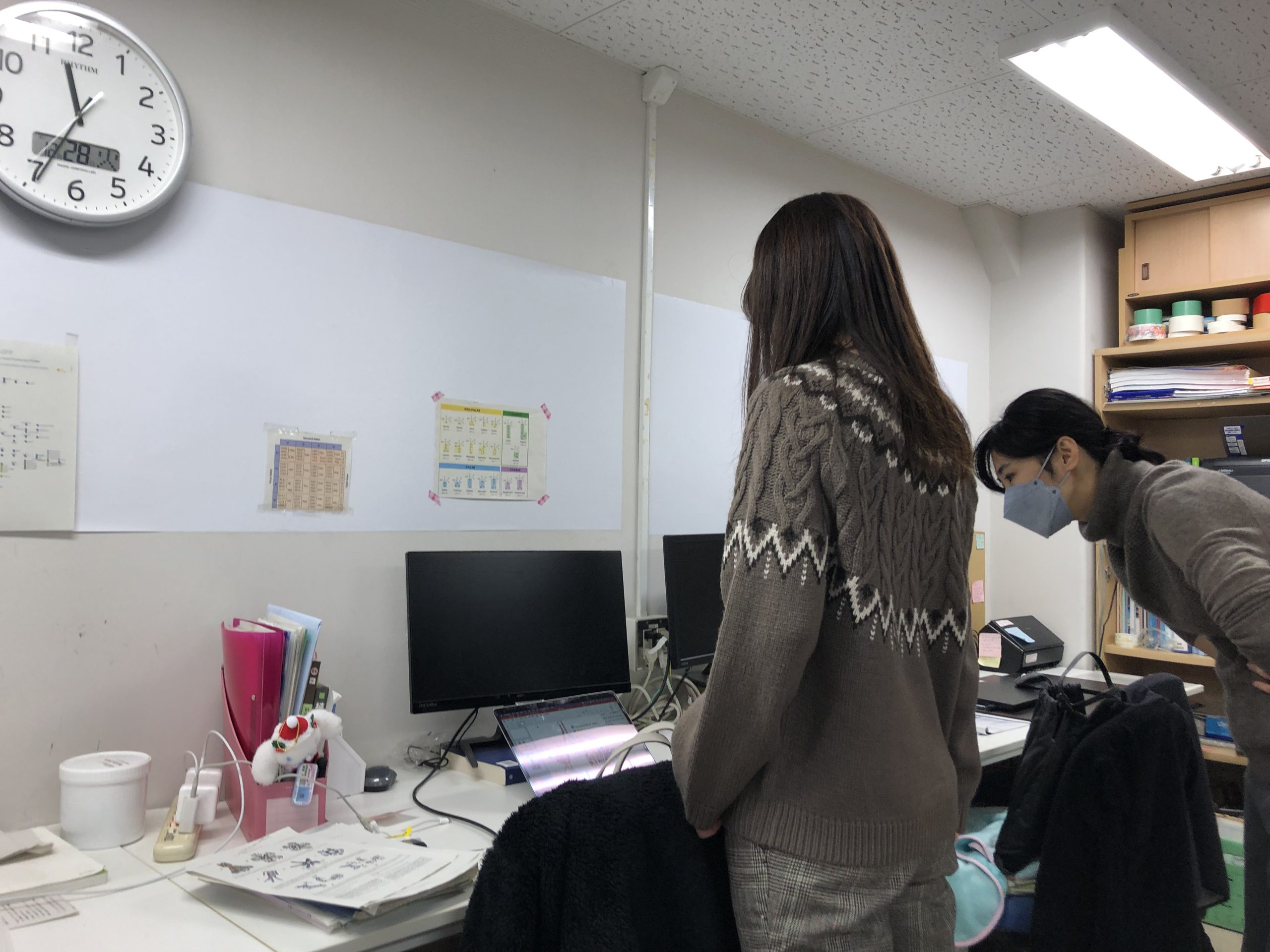

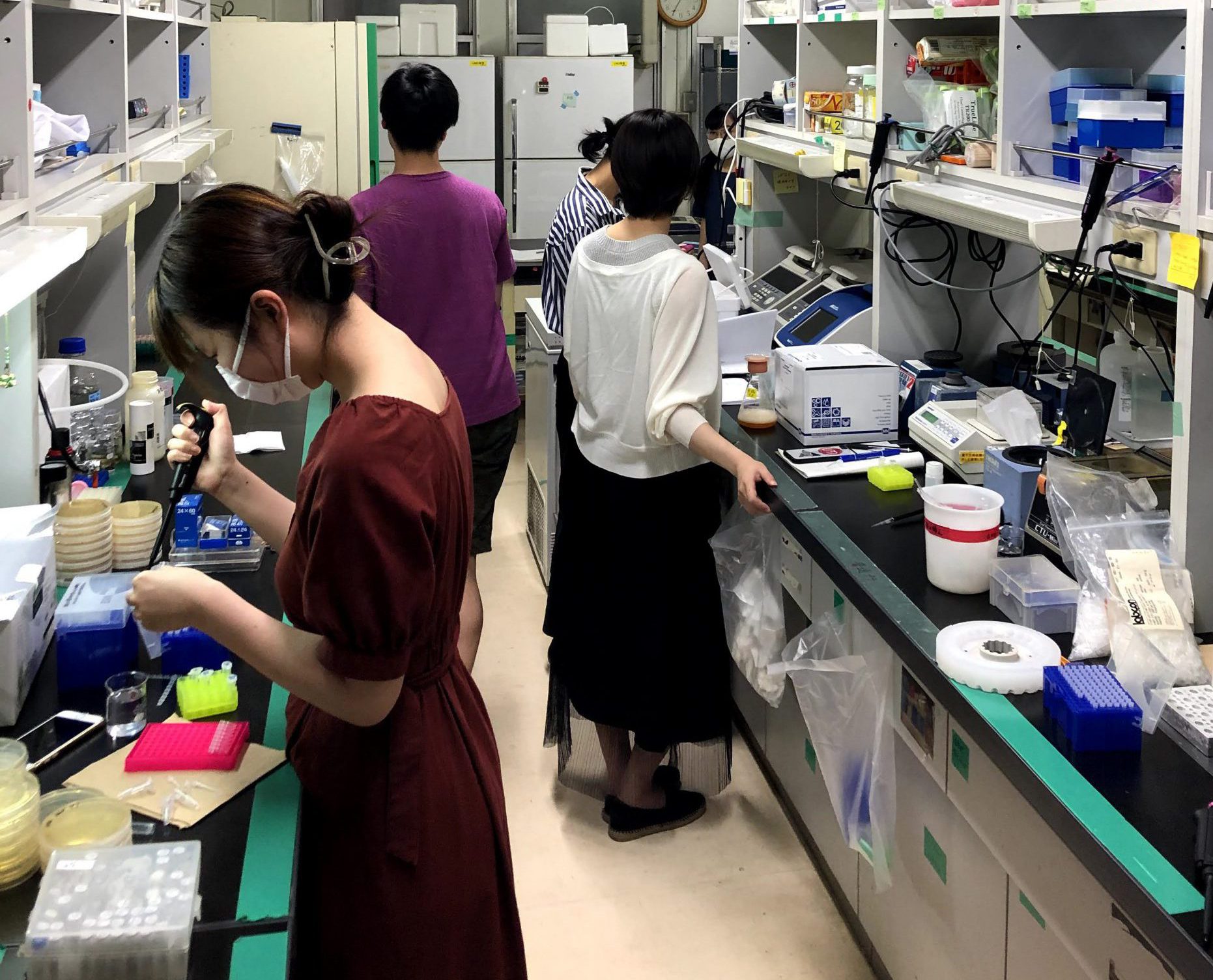

About usの写真を1枚追加。

なお、一時的に人が集まった瞬間の写真でして、普段はスカスカ(各列1名程度以下)です。(コロナ対応的言い訳ですが・・・)